[PR] 印鑑

岩手県立盛岡第一高等学校1960年卒在京同期会

在京白堊三五会・『源氏物語』解説(安達静子) “ウェイリー源氏”と遊ぶ<<第7回>>

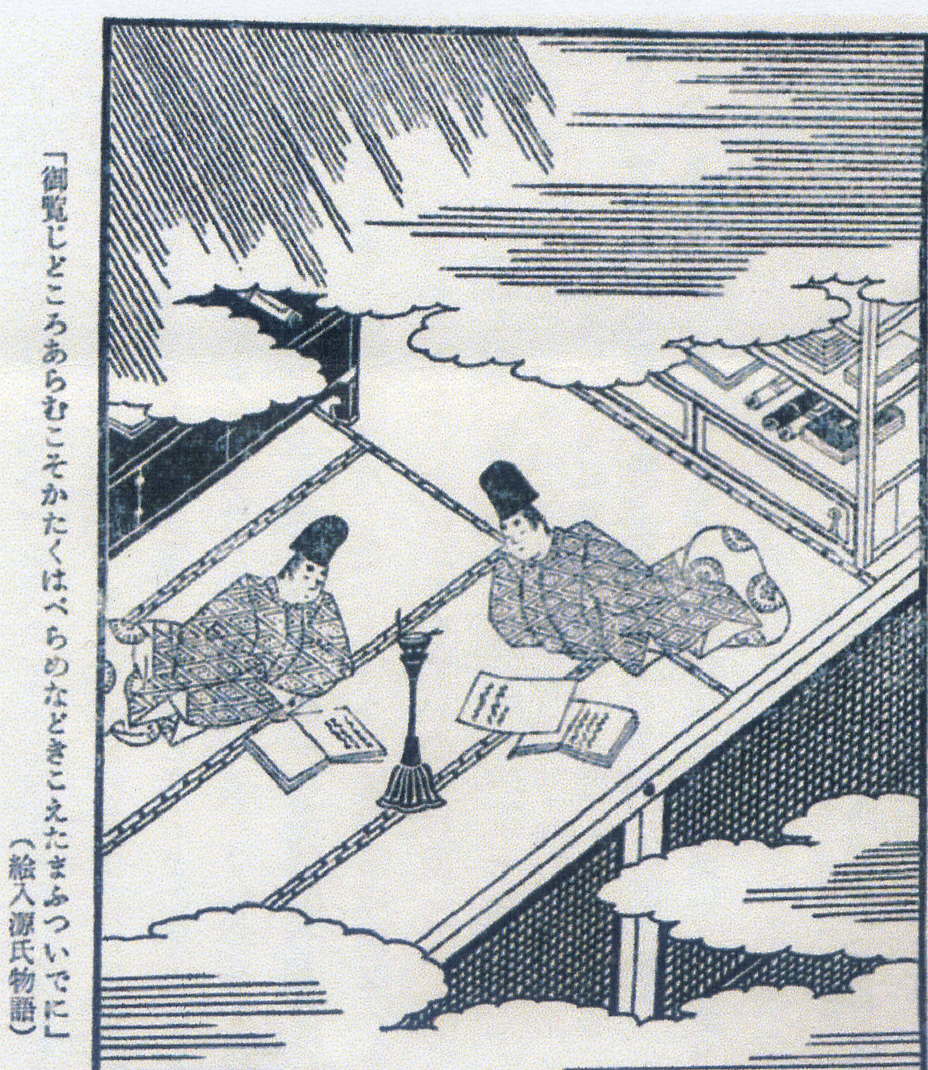

<<連載第七回>>“ウェイリー源氏”と遊ぶ 安達静子 七、「若紫」の巻再び―ふたつの「coldness」の前に立ち尽くす源氏 おんなぎみ その一 源氏、葵の上に振り回される じゆだい いら しりめ うと よる おまし

その二 源氏、藤壺に迫る おうみょうぶ かす みちょうだい なだ うつ うたかた く ことわり

岩手県立盛岡第一高等学校1960年卒在京同期会

在京白堊三五会・『源氏物語』解説(安達静子) “ウェイリー源氏”と遊ぶ<<第9回>>

<<連載第九回>>“ウェイリー源氏”と遊ぶ 安達静子 二帖「帚木」の語りはじめのこと その一 「帚木」の巻に戻るにあたって その二 「帚木」に姿を現した源氏の君は――

岩手県立盛岡第一高等学校1960年卒在京同期会

在京白堊三五会・『源氏物語』解説(安達静子) “ウェイリー源氏”と遊ぶ<<第10回>>

<<連載第十回>>“ウェイリー源氏”と遊ぶ 安達静子 源氏の君の悪友、頭の中将のことなど 中の品になむ人の心々おのがじしの立てたるおもむきも見えて ![[藤壺by安達]](fujitsubo-01.jpg)

![[藤壺by安達]](fujitsubo-01.jpg)

![[御帳台by安達]](adachi-michoudai-01.jpg)

好だったのでしょうね。

好だったのでしょうね。