チーム駒王レポートとは、チームが勝つためにはどうすればよいか、これまでの試合を振り返ることによって課題と問題点を見出し、それらを踏まえた上で、戦術の面からチームの強化を図ろうという「チーム駒王強化プロジェクト」の一環として作成された極秘文書である。

1.試合結果から考える

まず、これまでの試合を振り返り、勝った試合ではなぜ勝てたのか、負けた試合ではなぜ 負けたのか、分析してみた。

- 勝った試合では…

- 負けた試合では…

以上のような点を大まかに挙げることができる。ではここで、分析結果を細かく見ていこう。勝った試合では、一体何が良かったのか。戦術が良かったとか、連携が取れていたとか、そういう理由だとは全く思えない。ただ単に、自分達の今までのサッカー経験や体力の面で相手より優っていただけなのではないか。つまり、絶対的な部分で勝ってきたのであって、チームの組織として勝ってきた訳ではないということだ。初心者やサッカー経験の未熟なチームには勝てるが、自分達より経験や体力の優るチームには絶対に勝てない。負けた試合の項目を見て見ればよくわかる。日立ライフ杯決勝Tでは個人レベルでは負けていなかったが、組織プレーの熟練という部分で負けていたし、高校生には絶対的な部分である体力と技術の面で完全に負けていた。それと付け加えて、チーム駒王には決定的な弱さがある。サブメンバーがいないということだ。フットサルの一番の特徴といってもいい、試合中の交代が自由というルールを全く使えない。これは、初めから相手に対してハンデを背負わされているのと同じだ。フットサルでは、狭いコートでスピーディな展開が要求される。誰一人休む間もなく、全員で守り、全員で攻撃しなければならない。交代がいないチーム状況では、1試合を乗り切るために全力でプレーすることを否応にも拒んでしまう。交代がいるのといないのとでは、精神的な部分でも大きく変わってしまう。

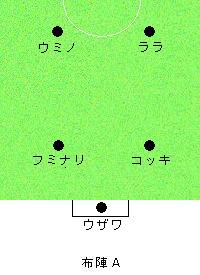

2.布陣から考える

ここでは、上記のような3つの基本的な布陣の形を用意した。この中には、実際の試合で試されたものと、新たなプランとして考えてみたものがある。布陣Aは、ウミノとララが攻撃を主として行い、フミナリとコッキが守備を主として行う形になる。それぞれの役割分担が明白なので、攻撃と守備のバランスを考える負担が軽減される。しかし、この布陣には問題もある。攻撃と守備の分離によって中盤に隙間が出来てしまうことだ。中盤に隙間が出来ると、後ろから前線へのパスが繋がりにくくなってしまう。また、中盤でボールを取られた場合、カウンターを食らう可能性が高くなる。この隙間を埋めるために、攻撃時はディフェンスもラインを上げる、リスタート時はフォワードも下がってパスをもらう、というこの2つを守ることで、カウンターのリスクを低減することができ、素早く攻撃に移ることも出来ると思う。

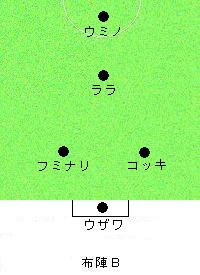

布陣Bは、布陣Aの問題点を解消し、新たな攻撃パターンを構築することが出来るものである。ウミノは前線で張り出し、ララは2列目的な役割を担う。基本的な攻撃の形として、ウミノが前線でポストプレーヤーの役割を果たすことにより、2列目からの飛び出しによる攻撃パターンが考えられる。2列目の上がりをおとりにしてウミノ自身が振り向いてシュートを打つこともできる。ウミノが溜めを作る事によって、バックラインからもサイドから攻撃参加したり、裏に落としてもらってミドルシュートということも一つのパターンとして考えられる。しかしこの布陣は、連携が最も大事になることはいうまでもない。バックラインが攻撃参加したときの隙間を誰かが下がってカバーしなければならない。その役割も中盤に位置しているララが負担することになる。つまりこの布陣では、ララが攻撃と守備両方のカバーを補うことになるから、ララにかかる負担はとても大きなものになる。この布陣の問題点は、ララの体力次第といったところか。また、攻撃の起点となるウミノのポストプレーの精度も重要となることは必至だ。

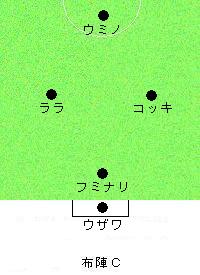

布陣Cは、サイド攻撃を重視したものだ。ウミノを布陣Bと同じく前線に張らせ、ララとコッキがそれぞれのサイドを中心に攻撃と守備を行う。この布陣で大事なことは、片方のサイドが上がった時はもう一方のサイドが下がるという動きを行うことだ。両サイドが同時に上がれば攻撃のバリエーションは増えるが、カウンターを食らうリスクが大きくなる。やはり守備には最低2人は欲しい。その辺のバランスが取れればこの布陣も実用性が出てくると思う。それと、サイドからのセンタリングの精度と、そのボールにしっかり合わせる技術も求められるので、その辺りも練習しておく必要がある。サイド攻撃に関しては、どんな布陣を並べるにせよ、基本的な攻撃パターンの一つとして確立していきたい。

以上3つの布陣を例にとって考えてみたが、これらの布陣を固定化することなく、試合中の流れに合わせて変化させていくのも良いかもしれない。どの布陣も完璧ではないし、それぞれに特徴がある。一つの攻撃パターンが通じなかったら、もう一つのパターンを、それも駄目ならさらにもう一つのパターンを、といった感じで臨機応変に対応できるように、攻撃パターンのバリエーションとそれに伴うチーム内の連携を深めていく必要がありそうだ。

3.得点パターンから考える

チーム駒王のこれまでの得点パターンをまとめてみた。

- セットプレーから

- 流れから

まず、セットプレーからみていこう。ゴール付近からのFKは大事な得点源だ。得点率も非常に高い。ウミノのキック力はやはり駒王にとって大事な武器に変わりはない。コーナーキックでは、二アーを狙った方が得点率が高くなる。ファーを狙った場合、ボールが流れてしまったり、シュートが打てずにもたついてしまうという場面が多かった。ニアーを狙う時は走りこむタイミングを、ファーを狙う時は最低ワントラップでシュートを打つことを心掛けたい。

次に、流れからの得点をみていこう。わずかだが、サイドからのセンタリングによる得点があった。得点に至った場合では、やはり中へ走りこむタイミングと合わせ方が良かったと思う。サイドアタックは最も基本的な攻撃パターンだから、サイドからもっと得点に繋げていきたい。ウミノのドリブル突破からのシュートは完全に個人に頼った攻撃パターンといえるかもしれないが、ここからの得点率というのは非常に高い。さらに得点率を上げるために、ラインを浅くとってくるチームに対してはスルーパスを多用しても良いかもしれない。裏のスペースに走りこむスピードはほぼ誰にも負けないだろう。引いて守ってくるチームには、コッキのミドルシュートが効果的だ。変わって、チーム照沼戦で見せたウミノとララのコンビネーションは良かった。完全に相手を崩すことに成功していた。前の日に練習しておいたと話していたが、練習すればできるということの実証にもなったと思う。試合前の準備も非常に大事だということがわかった。

流れからの得点率を上げるためには、パスを出したら止まるのではなく、外を回ったり、中へ走りこんだりといった動きをしていく必要がある。パスを出して止まってしまうから、パスをもらった人はとりあえず前を向くか、後ろに戻すかの選択肢しかなくなってしまう。こういう場面が非常に多かった。パスをもらう時の動き、パスを出した後の動き、「オフ・ザ・ボール」の動きを一人一人が意識することによって、新たな攻撃の形が見えてくると思う。

4.分析結果から考える

分析の結果から、今のチーム駒王に何が必要なのか考えてみた。

- 絶対的な部分として…

- 組織的な部分として…

- 基礎的な部分として…

分析の結果から以上のような点が導き出されたが、これは1つの個人的な意見であり、ここは違うんじゃないか、とか、他にも直すべき点がある、といった意見があれば、どんどん掲示板に書き込む等してほしい。互いの意見を出し合うことによって、見えていなかったものに気付くこともあるし、次の試合に対する臨み方も全く変わってくるんじゃないかと思う。

〜最後に〜

フットサルチームを創るにあたって、サッカーをみんなで楽しく出来ればそれでいい、という意見と、やるからには勝ちにこだわりたい、という意見が対立した時があった。考えたけど、やっぱりいつも負けてたら楽しくないよ。勝ってこそ充実感が生まれて、このチームでやってきて良かったって思えるんじゃないかな。負ける試合もそりゃあるけど、負けっぱなしでそのままじゃ何のためにサッカーやってるのかわからない。負けても悔しさを感じないようなチームは、やってる側も見てる側も全然楽しそうには思えない。20歳を過ぎた大の男が、何をそんなに熱くなってんだよ、とかいう奴もいるけど、やるからには全力でやらなきゃ気が済まない。多分、駒王メンバーは誰もが人一倍の負けず嫌いだと思う。じゃなかったらウイイレぐらいであんなに熱くなれないよ(笑)勝った時にだけ味わえる嬉しさと喜びは、ちょっと他では味わえない。そして、気の合う仲間達と一緒にこの嬉しさと喜びを味わうことができたら、これ以上の楽しさはないと思う。だから頑張ろう。勝ちにこだわるってことは、みんなと楽しくやりたいってことなんだから。