小山氏宅の脇の駐車場に車を置かせて頂き、登山者ノートに記帳する。小山氏は日留賀岳山頂神社の主守をされており、登山者のために 無料で駐車場を提供してくれている。大変有り難いことである。

6:40 小山氏宅登山口を出発する。

目の前に高原山が朝の光を浴びて光っている。朝から雲ひとつない快晴である。

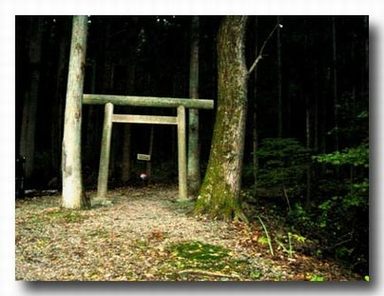

小山氏宅の庭を通って裏手の登山道に入る。鳥居があってここが日留賀岳の登山口である。

”日留賀岳の登山口の鳥居”

”クマに注意”という看板が掛かっている。家の方に聞いたらこの山塊に出没しているという。 ちょっとモチベーションが下がったが、ベルを鳴らしながら行くことにする。

杉林、竹林、檜林と順次過ぎていくと、やがて回りが明るくなり、潅木帯へ出た。

急斜面を登ると鉄塔が目の前に現れ、ここから林道と合流する。地形図では、記述されていないが、この林道 はこの先2.5kmくらい続いている。

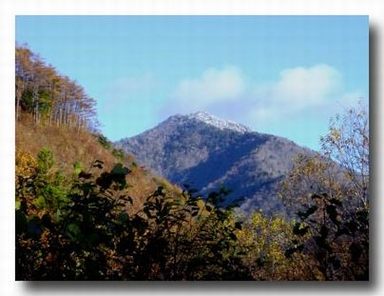

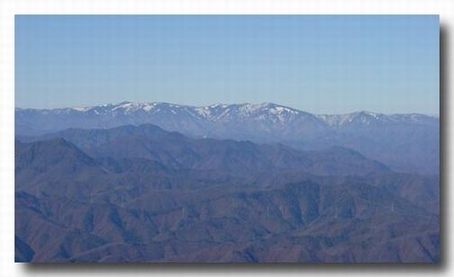

少し開けたところから日留賀岳の頂上付近が顔を出す。雪でちょっと白くなっている。融けないうちに頂上へ と気が逸る。

”林道の途中から日留賀岳を仰ぐ”

単調な林道歩きもやっと終わり。ここから登山道に入る。

登山道は比津羅山の裾を巻くように北へ伸びていく。最初は殆どアップダウンのないトラバース気味の歩きである。

殆ど葉が落ちたカラマツ林を進む。こういう景色もなかなかいいものである。

”カラマツ林”

1200m付近から登山道に雪が現れた。昨夜降ったばかりの新雪である。落ち葉の上にちょっと積もっているだけなので 余り抵抗はないが、滑り易い。

雪の上に先行する動物の足跡がある。よく見ると爪があり、クマのものとも見える。

”動物の足跡”大人の握りこぶし位の大きさ。

ちょっと気味が悪いので、チリンチリンを大きく鳴らしながら、そしてわざと声を出しながら進む。

ブナ林のなかの急勾配の登山道がしばらく続く。ブナ林が過ぎると、樹木はあすなろが目立つようになる。 急勾配を登りきると1514mのピークらしいところへ出た。ここでちょっと休憩するが、木立が深く回り は余り見えない。

8:40 1514m地点

ここから一旦50mくらい下る。その後最後の登りになる。登山道は少しづつ狭くなり、ちょっと積もった雪が 意外に抵抗になる。靴の裏にダンゴになるので、しょっちゅう雪落としが必要である。

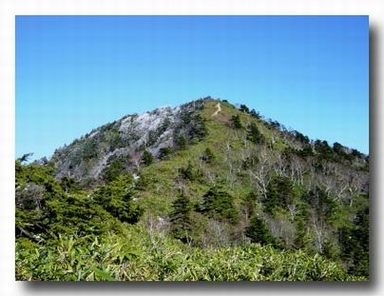

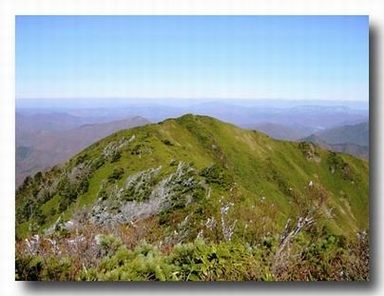

1750m付近に来たらやっと頂上が見えてきた。朝見た時よりは少ないが、なんとか部分的に霧氷で化粧している。

”1750m付近からみた日留賀岳”

頂上付近の木々は霧氷で白くなっている。冬の装いである。

”日留賀岳頂上付近の霧氷”

西側へ回り込むように進むと平坦な頂上へ出た。

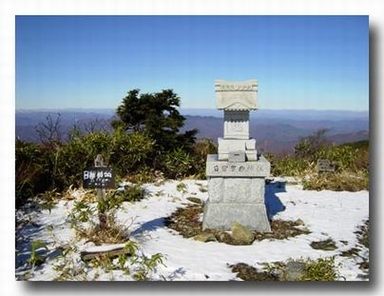

10:00 日留賀岳頂上

”頂上に鎮座する日留賀岳神社”

頂上は回りが刈り払われていて四方遮るものは無い。

日光連山、会津駒ケ岳、高原山がくっきりと見える。雪を被った富士山もみえるが、残念ながら私のカメラには写らない。

”日光連山、左から女峰山、男体山、白根山”

”会津駒ケ岳とその周辺の山々”

”高原山。ハンターマウンテンのゲレンデがちょっと白く見える。”

北方に目を移すと鹿又岳へ続く峰が目の前に見え、その向こうに男鹿山系を縫うようにして延びる 塩那スカイラインが見える。このスカイラインはこの先使われることがないと聞く。

”鹿又岳へ続く峰”

”鹿又岳と山肌を切り裂くように延びる塩那スカイライン”

頂上でのんびりと眺望を楽しんだあと、下山に掛かる。今朝登った道をそのまま下りる。

シャーベット状になった下りの雪道は滑り易いので注意を要する。1200mを過ぎた辺りから雪も消え、落ち葉を踏みながら快適に下る。

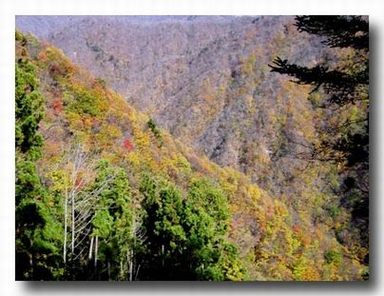

木々の間から名残の紅葉が輝いて美しく映る。

”紅葉風景-1”

林道まで下りると左手、向かいの斜面の紅葉がちょうど見頃である。

”紅葉風景-2”

鉄塔から再び登山道に入り、樹林帯を下って元の駐車場に戻った。

12:50 小山氏宅登山口

男鹿山塊、秘峰の山歩きは無事終了。実質の歩行時間は約5時間であったが、夏場に歩けば暑さでかなりの時間を要する であろう。

家の方に駐車場のお礼を云って帰途に着いた。

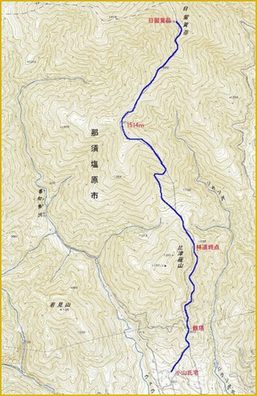

今回のコース

”地形図にルートを記入したもの”

2006年山行一覧表 那須、日光、尾瀬の山行記録 Home