夏山シーズンは過ぎて、新穂高の無料駐車場は比較的空いていた。

7:40 新穂高登山口の駐車場を出発。

途中、登山指導センターで入山届を提出して蒲田川の右俣に沿って進む。7月に下ってきた逆コースである。

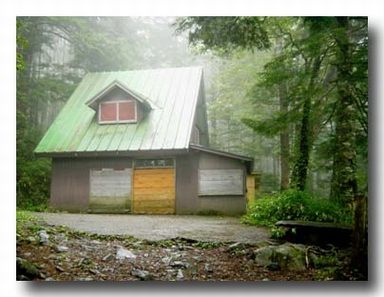

1時間ちょっとで白出小屋に着く。ここで休憩し新鮮な水を補給。

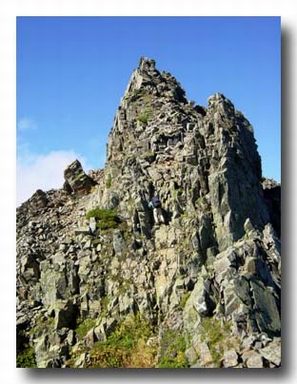

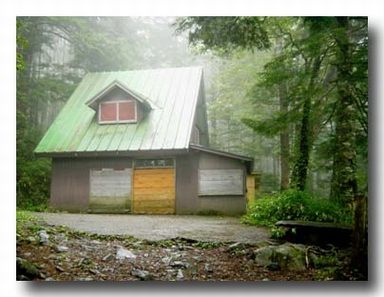

”白出の小屋。今は閉鎖されている”

”白出の小屋。今は閉鎖されている”

ここからは白出沢に沿ってコメツガの巨木の林の中を進む。

雨は明け方止んだようであるが、回りはガスに包まれている。日射しが無いので、歩くのにちょうど良い。

登山道は少しづつ急になり、やがて白出沢を横切る重太郎橋(丸木橋)に出て休憩。ここまでは緩やかな登りであったが、

900mを登ったことになる。

”白出沢を横切る重太郎橋”

”白出沢を横切る重太郎橋”

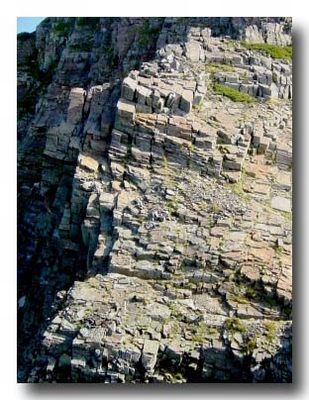

ここから白出沢の右岸に移り岩切道と呼ばれる、ヘツッた狭い登山道が暫く続く。右手からの白出大滝に

落ちる激しい水音を聞きながら、急な登山道を登る。

やがてV字型のガレた白出沢の全容が前面に現れるがガスで包まれて余り遠くまで見通せない。

この辺りは昔、荷継小屋があった場所のようであるが、今年の底雪崩で姿が変わっている。

岩に付けられたペンキマークが現れるが、古いものもあり鵜呑みには出来ないので、

ルートを確認しながら登る。

それにしてもこのルートは登高効率がすこぶる良い。ぐんぐん高度が上がるのが実感出来る。

7月に下りたときは長かった雪渓も今は無い。

2700m付近まで登ってもガスで白出のコルに建つ穂高岳山荘が視界に入ってこない。

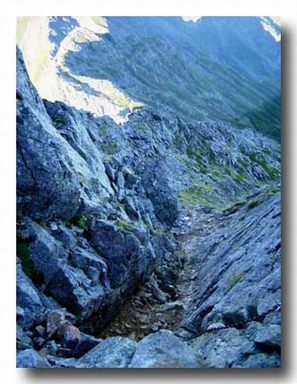

”白出沢の最後の登り”

”白出沢の最後の登り”

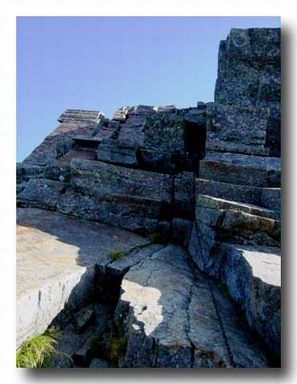

胸突き八丁といったところか。山荘に近づくにつれ、これまでのガレた登山道が段々しっかりしてきた。

最後は石垣状に積み上げられた山荘の裏手から回り込み、山荘の前に出た。

13:00 穂高岳山荘

早速宿泊申し込みをし、ビールとうどんを注文し腹ごしらえ。

回りのガスは暫く切れそうもないので、部屋に入って一休み。

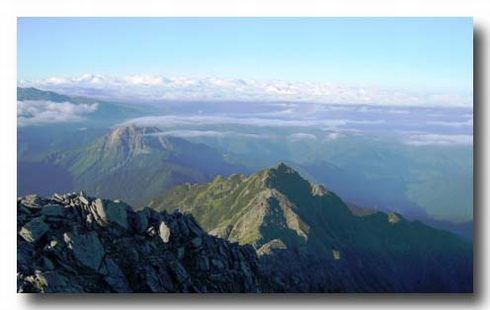

3時頃になったら少しづつガスが切れてきたので、涸沢岳へ登ってのんびりと眺望を楽しむことにした。

”穂高岳山荘と先程登ってきた白出沢を見下ろす”

”穂高岳山荘と先程登ってきた白出沢を見下ろす”

頂上で1時間位のんびりとしていたら、段々ガスが切れて奥穂高岳とジャンダルムの全容が見えてきた。いやが応でもモチベーション

が上がってくる。

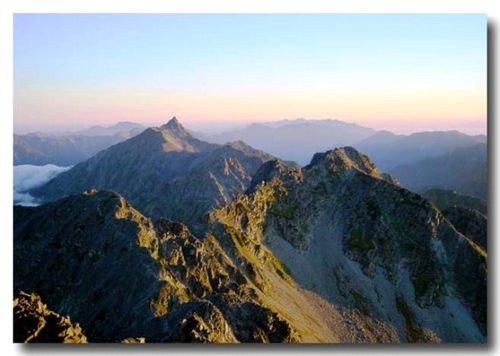

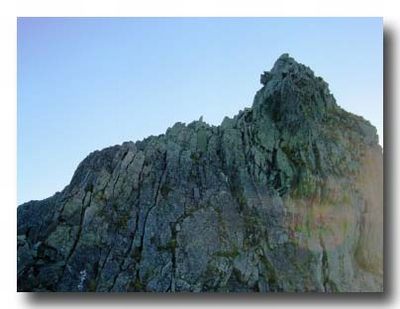

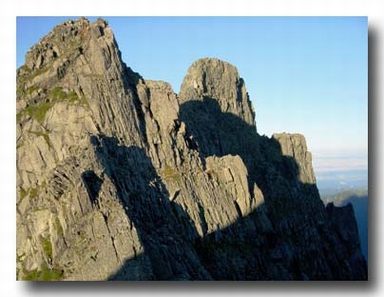

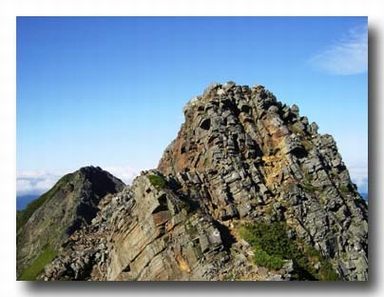

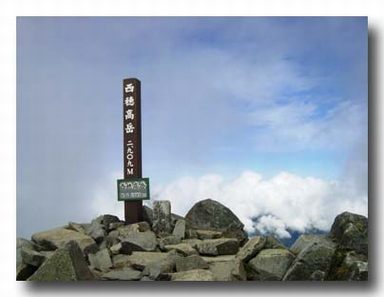

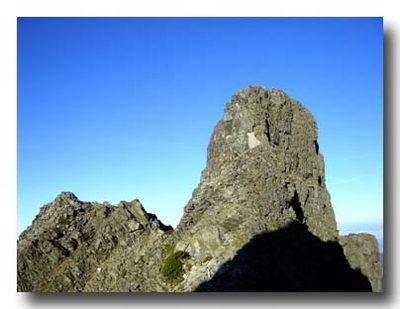

”涸沢岳の頂上から、奥穂高岳〜ジャンダルム”

”涸沢岳の頂上から、奥穂高岳〜ジャンダルム”

山小屋の夕食は早い。5時に食事を済ませたあと、部屋で雑談していたら、明日西穂高岳まで縦走する人が7〜8人いると聞いた。

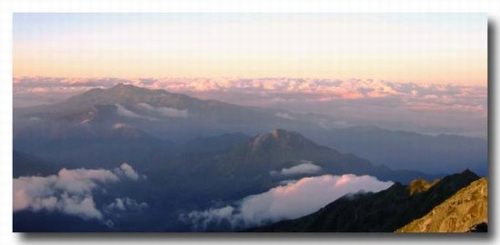

夕方、夕日が笠ケ岳方面に沈んだ。

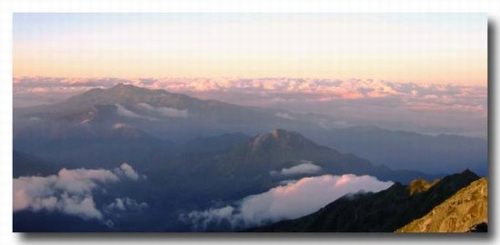

”笠ケ岳方面に沈む夕日”

穂高岳山荘出発 4:50

4時過ぎに外に出てみると、満天の星。それにかなりの冷え込みである。

今日の長い行程を考慮し、昨夜受け取った朝食を、ちょっとだけ腹に入れて、早めに出発。

15分くらい前にガイドを伴った、女性がアンザイレンで出発していった。

外はまだ暗い。ヘッドランプを点けて馴染みの道を登る。岩にライトを当てるとキラキラと光る。霜が降りている。

慎重に足を運ばないと、霜で滑る。

途中で明るくなり、ヘッドランプを収納。数人の登山者が奥穂高岳を目指して登ってくる。

奥穂高岳の頂上で15分くらい待っていたら浅間山の方角から日の出である。

”奥穂高岳頂上での日の出”

”奥穂高岳頂上での日の出”

暫くすると稜線に朝日が当たり、モルゲンロート。まずは今から行くジャンダルムが赤く輝く(トップの写真)。

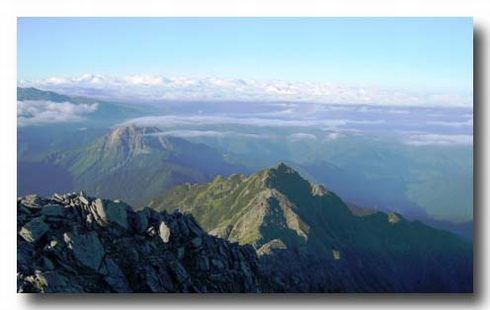

そして、北穂高岳-槍ケ岳も。遠く富士山と南アルプスが雲海の上から頭を出している。

夏が終わり、空気が比較的澄んでいるので回りの景観が素晴らしい。暫し景観を楽しむ。

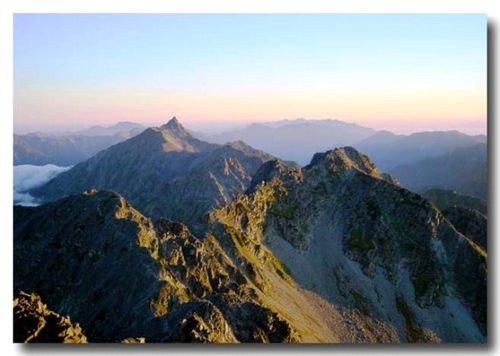

”北穂高岳から槍ケ岳”

”北穂高岳から槍ケ岳”

”雲海上の富士山と南アルプスを遠望”

”雲海上の富士山と南アルプスを遠望”

”乗鞍岳、焼岳方面”

余裕のあったのもここまで。ここからは気分一新。景観を楽しむ余裕は余り無い。

目の前に迫るジャンダルムと、ロバの耳に少し身震い。

心地よい緊張を保ってルートを進む。

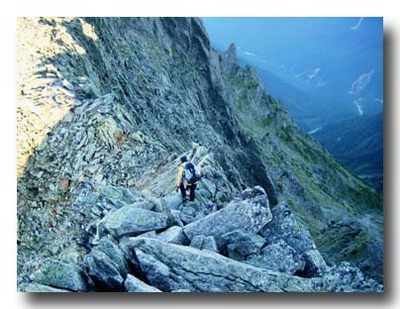

やがて馬の背に取り付く。信州側、飛騨側ともにスパッと落ち込んでいる。ここには鎖は付いていない。

先行のガイドと女性がアンザイレンで馬の背を下っている。

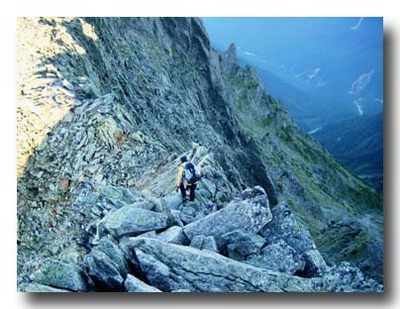

”馬ノ背を上から見る”ガイドと女性が下っている。

確かに長谷川のピークのそれよりもはるかに高度感がある。

最初でかつ最大の難所だ。

厳しい所では躊躇せず、後ろ向き、3点確保で下りる。このスタイルが一番安定して下りられる。

馬の背を振り返ると、ウーンと唸りたくなるような凄い景観。

”馬ノ背を下から振り返る”ゴジラの背のような所を下りる。

再度気を引き締めてロバの耳に向かう。

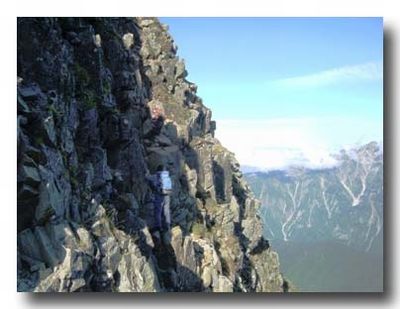

ロバの耳は垂直に近い壁の飛騨側を巻いて行く。下側から見るとあんな所を。と思うが鎖があり慎重に行けば

問題ない。

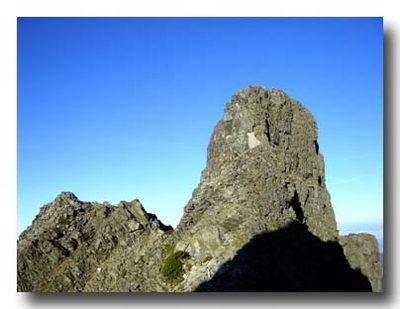

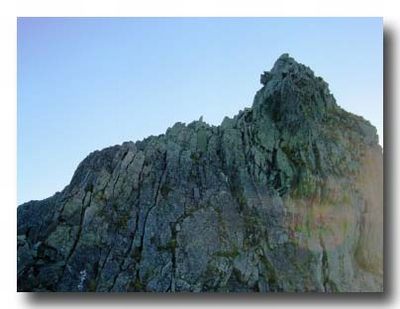

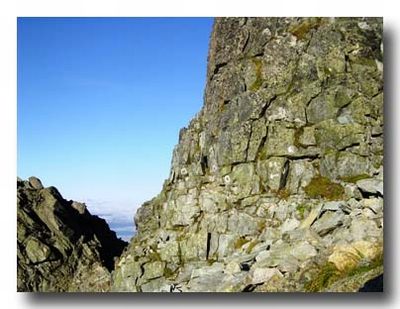

”ロバの耳を飛騨側に巻きながら急壁を登る”

やがてジャンダルムの下に出る。ここからは信州側を巻きながら登る。

鎖も無い急な壁をバンド状に巻きながら南側に出る。

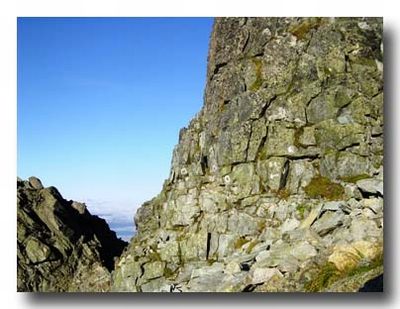

”ジャンダルムの信州側を巻く”

”ジャンダルムの信州側を巻くその-2”鎖の無いバンド状を巻く。

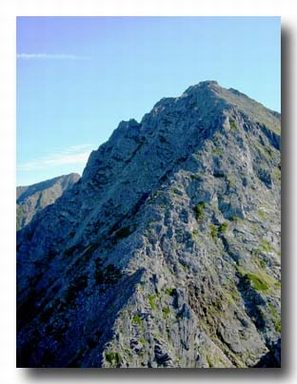

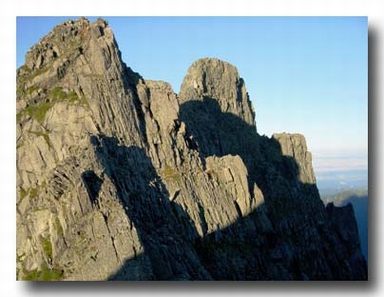

天狗岳への分岐に出た。ここからジャンダルムに登る。ルートはいくつかあるようだ。

遂に念願のジャンダルムに立った。

6:40 ジャンダルム

ジャンダルムに憧れて北アルプスを目指す登山者は多い。遂にその仲間入りをした。

感動の実感はすぐには湧いてこないが、なんとも言いようの無い満足感が身体を走る。

ジャンダルムの頂上は意外に広く、槍ケ岳の頂上以上の広さに感じる。

ここからはは360度さえぎるものは無い。

南を見るとこれから進む西穂高岳とその先の焼岳がはるか先にクッキリと見える。

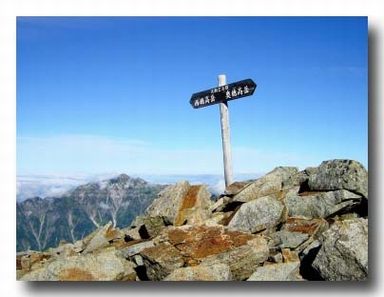

”ジャンダルムから西穂高岳、焼岳方面を望む”