”左から、双六岳、三俣蓮華岳、鷲羽岳。遠方に薬師岳”

樅沢岳からは余り大きくはないアップダウンを繰り返しながら進むが、この歩きは段々飽きてくる。

休憩でザックを下ろし、仰向けになると

スーっと10分間くらい寝てしまう。これがまた気持ちが良い。そしてまた鋭気を取り戻して歩き出す。

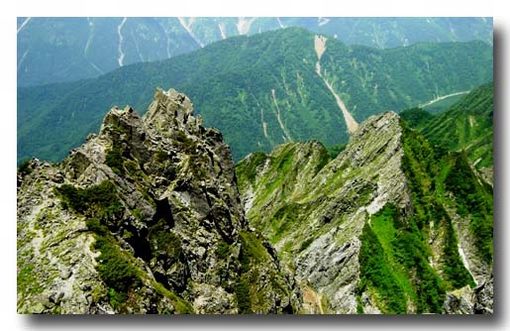

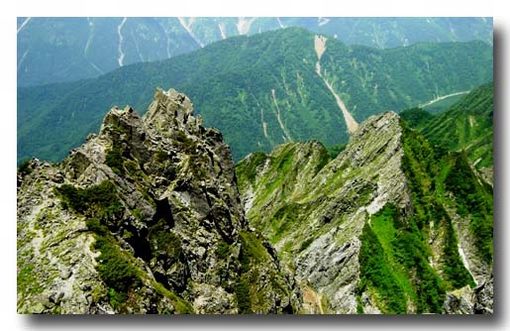

硫黄乗越へ来ると左手に周囲と全く異なった景観の尾根が目に入る。硫黄尾根である。

”生物を寄せ付けないような、荒涼とした硫黄尾根”

”生物を寄せ付けないような、荒涼とした硫黄尾根”

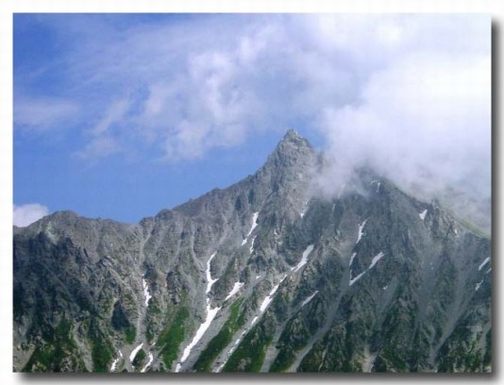

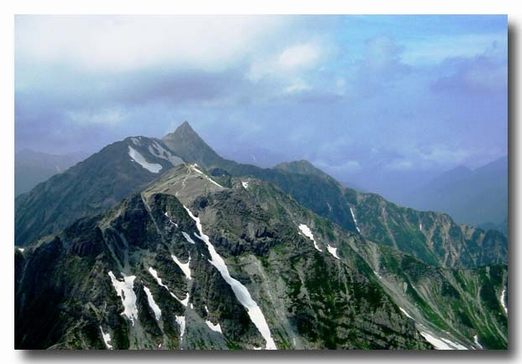

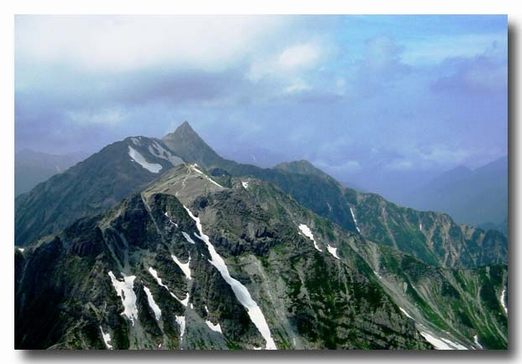

硫黄乗越を過ぎ更に小さなピークをいくつか越す。北鎌尾根を従えた槍ケ岳が次第に大きく迫ってくる。千丈沢から

天を突くように聳える姿はやはり絵になる。

”槍ケ岳と北鎌尾根”

”槍ケ岳と北鎌尾根”

千丈乗越に来ると岩肌が槍ケ岳と同じような黒っぽい色に変わる。

ここから西鎌尾根の最後の400m弱の登りに掛かる。

これまではアップダウンの繰り返しであったが、ここからは効率の良い急登で、小気味の良いくらいに高度が上がる。

最後は左側から回りこんで、山荘の横に出た。

16:20 槍ケ岳山荘

受付でテントの申し込みをして、まずビールを購入し喉を潤す。

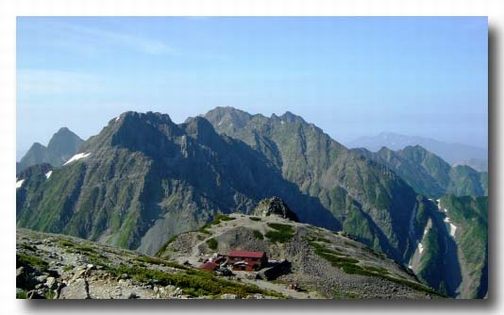

テント場は大喰岳方向へちょっと行った地点に階段状に区画されている。マチュピチュの空中都市を連想させる

ような形だ。夜中に酔っ払って外を歩くと下に落ちそうな場所だ。

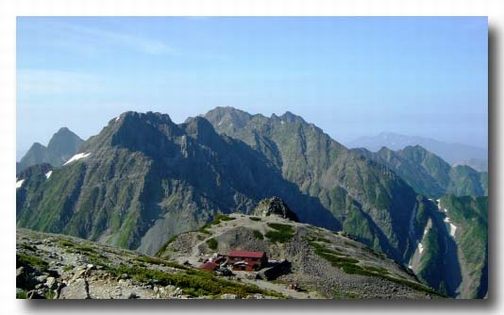

”槍ケ岳山荘脇のテント場”

”槍ケ岳山荘脇のテント場”

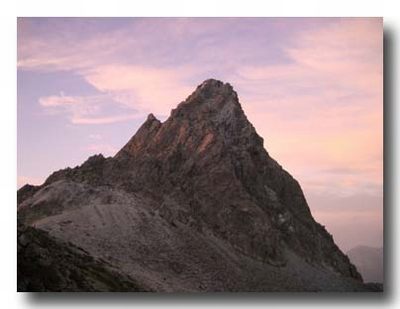

良く晴れているので、夕方の5時を過ぎても槍へ登ることは出来そうだが、今日は十分に歩いたので、明日の朝

の楽しみに残し、山荘前でのんびりする。

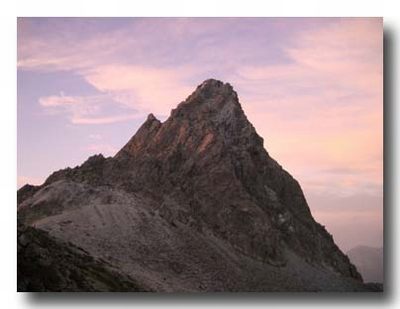

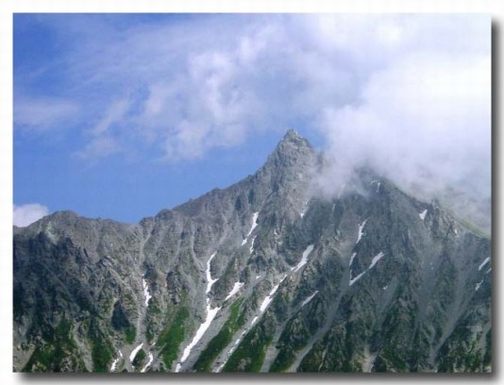

”夕日に染まる槍ケ岳”

”夕日に染まる槍ケ岳”

三日目:槍ケ岳山荘〜穂高岳山荘

日の出前に槍の頂上を目指す。もっと多くの人で賑わうと予想したが、5〜6名が頂上で日の出を待っていた。

”槍ケ岳頂上で日の出を迎える”

”槍ケ岳頂上で日の出を迎える”

”槍ケ岳頂上から朝の穂高連峰”

”槍ケ岳頂上から朝の穂高連峰”

槍ケ岳には以前に数回登っているが、今は登り、下りが別ルートになっていて、

昔に比べ容易に登り下りが出来る。

6:00 槍ケ岳山荘出発

大喰岳から中岳、南岳までは適当なアップダウンのある稜線漫歩の縦走路である。

中岳直下の雪渓の水場で水を補給する。

8:00 南岳

南岳まで来ると北穂高、奥穂高岳が目の前に広がる。

ここで休憩しこれから行く縦走路の核心部に備える。

”南岳頂上から北穂高、奥穂高方面を望む”

”南岳頂上から北穂高、奥穂高方面を望む”

南岳小屋の裏手からキレットが落ち込んでいる。今まで歩いてきたルートとは一変して、まさに厳しい

下りだ。ここからはストックはザックに収納。

ハシゴ、鎖場をいくつか越えてキレットのコルに下りる。振り返ると獅子鼻とその直下の岩壁が素晴らしい景観である。(トップの写真)

コルに下りてから、易しい縦走路もほんの束の間で、すぐに厳しい岩のアップダウンになる。岩に付けられた

ペンキマークに従って進む。まさに両手、両足を駆使しての前進で、このコースは体力を要する。

長谷川のピーク、飛騨泣き、と難所を過ぎるが、全体が厳しいルートなので、そこだけが特に厳しいという感じ

はしない。

”長谷川のピークを振り返る”

”長谷川のピークを振り返る”

両脇がスパッと落ち込んで物凄い高度感である。

”飛騨泣き、とその向こうの長谷川のピークを振り返る”

”飛騨泣き、とその向こうの長谷川のピークを振り返る”

北穂高小屋への最後の登りは少し左手に回りこんで、そこから直登すると小屋の脇に出る。

狭い岩棚にへばり着く様に小屋が立っている。

12:10 北穂高岳小屋

小屋の後ろの展望台で大休憩。持参したパンを食べて昼飯。

振り返ると通ってきたキレットとその先の槍ケ岳が見渡せる。感動の光景である。

”北穂高からキレット、槍ケ岳を振り返る”

”北穂高からキレット、槍ケ岳を振り返る”

ここから涸沢岳まではキレットに優るとも劣らない厳しい岩場が延々と続く。一つ一つは大したことないと思っても、

これの連続なので気を緩めることが出来ない。

”北穂高側から見たドーム”

ここは左側を巻いて進む。

”涸沢岳手前から見た滝谷”

”涸沢岳への縦走路からの前穂高岳と涸沢カール”

涸沢岳への最後の登りは、かなりの急勾配の岩場の連続で、殆どがクサリ付きである。

最後は垂直なチムニー状のクサリ場を登ると平坦な涸沢岳へ出た。

ここから穂高岳山荘までは一変して緩やかな一般登山路になる。

”涸沢岳付近にいた雷鳥の親子”

15:00 穂高岳山荘

テント場は山荘の涸沢岳寄りにあり、槍ケ岳のテン場に比べれば比較的平坦な地形である。

一日厳しい岩場歩きをしてきたので、今から奥穂高岳へ登る元気は無い。早々にビールを買い込んで夕食の準備

に掛かる。

テン場からは奥穂高岳の斜面とジャンダルムが時折顔を見せる。

”テント場から奥穂高斜面とジャンダルム”

四日目:穂高岳山荘〜新穂高温泉

未明にテントを叩く雨と風の音で目が覚めた。どうやら今日は雨のようである。

こんな天気に奥穂高岳へ行く気はしない。そうなると結論は早い。下山。

ゆっくりと朝食をとったあと下山に掛かる。

7:00 穂高岳山荘出発

山荘の裏手より白出沢に向かって下る。

このコースはガレた岩の中にルートが付けられており、ペンキマークを頼りに下りる。

雨とガスで視界は悪く、時々マークを見失う。

岩が濡れているので滑り易く一歩一歩に神経を使う。

”白出沢の下り”ガスで視界不良

”白出沢の下り”ガスで視界不良

2600m地点から約150mが雪渓である。事前の情報により、今回アイゼンを持参したのがここで、やっと役に立つ。

ツボ足でも下りられるが、アイゼン着用の方が安全、快速だ。

雪渓の長さはそれ程でもないが、傾斜は白馬雪渓や、剣沢雪渓より急である。

荷継小屋跡近辺は底雪崩によるデブリの山。歩きにくい斜面をクリアし再び目印のある岩道に出た。

重太郎橋の手前の数百mは谷の右岸の岩をへつるように造られた岩切道で要所にクサリがある。

”岩切道から重太郎橋を見下ろす”

”岩切道から重太郎橋を見下ろす”

重太郎橋で休憩。清流で顔を洗い、雨具を脱ぐ。この辺からボツボツと登山者とすれ違う。

今日は土曜日で、悪天候にも関わらず登山者は多そうだ。

重太郎橋を渡り、白出沢の左岸から少しづつ離れてコメツガの巨木の林の中を歩く。

やがて右俣林道との交点にある白出小屋に到着。

10:10 白出小屋

この小屋は現在は営業していないが、水場には豊富な水が流れていた。

ここで休憩していた二名の年配登山者と話をする。70歳と65歳の

この方たちは昨日、西穂高岳から奥穂高岳を縦走したという。驚きである。

世の中には凄い人がいるもんだと、改めて感心。

白出小屋からは右俣林道をのんびりと下る。

11:40 新穂高登山口

登山指導センターで下山届を提出。目の前の食堂に入り、無事下山を祝ってビールで一人乾杯。

久し振りにまともな食事である。バス停脇の公営の無料温泉で4日間の汗を流したあと、

車に戻って数時間仮眠し、帰途に着いた。

咲いていた花々(主なもの)

2005年山行一覧表 北アルプス-山行記録 Home