日立村物語

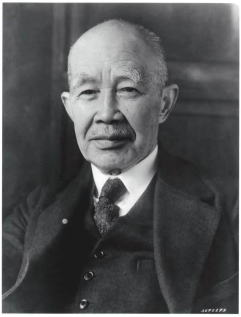

小平浪平(おだいら なみへい)

|

明治7(1874)年~昭和26(1951)年 栃木県下都賀郡生まれ、東京帝国大学電気工学科卒。 日立製作所創業者社長。 小平は在学中に、各地の工場を見学して、わが国の工業の幼稚さに驚き、外国雑誌を読んで欧米諸国の盛大な規模に驚き「わが国の工業が振るわなければ、これを振るわせるのはわが任務なり」と純国産技術による電機機器の開発を決意しました。 明治33(1900)年、卒業後の小平の初仕事は、秋田県の小坂銀山の止滝発電所の建設工事です。この銀山の所長は、後に日立鉱山を創業する久原房之助です。また、大学の先輩竹内維彦がおり、ここでの交流が後の日立製作所創業に役立っています。小平は入社約二年で発電所の運転まで立ち上げました。学生時代に身に着けた技術があるにしても見事な成果です。 |

| 明治37(1904)年、付帯工事などが一段落した時点で、「電気の番人(保守)は嫌なり」として退社し東京電灯の送電課長となりました。はためには「絶好の地位」ですが、仕事は外国製品の据付であり、自分の決意とは全く異なります。そこへ、日立鉱山の久原より、鉱山の電力まとめの誘いをうけ、決意を実現すべく明治39(1906)年日立鉱山に入社しました。 しかし、決意の実現は困難を極めました。私生活においては、日立村および周辺には、家族の住める家はなく也笑夫人や長女などは水戸に住みました。也笑夫人は翌年1月次女を出産したのですが、気管支炎のために2ケ月で亡くなってしまいました。「東京ならば助かりしものを」と若い夫人の嘆きは深かったといわれています。茨城県に本格的な病院が出来たのは、明治43年、日立鉱山の大雄院病院です。 仕事においては技術者も技能者も大幅に不足している中で、入社後直ちに、建設に難渋していた茨城電気㈱中里発電所建設を引継ぎ4ヶ月で完成させ、明治41年12月には町屋発電所を完成させました。 小平は鳥打帽・詰襟・脚絆にわらじ履きで、山の崩し方レールの敷き方、設計・製図、建物の入札・機械の買い入れなどあらゆる事を指導し、休みは月二日、朝6時から仕事と厳しい毎日でした。 しかし、小平の大きな決意や率先垂範での行動に感銘した若い優秀な技術者など次々と集まり、決意の実現の大きな力となりました。 小平は、約40坪の修理工場(創業小屋)で、次々と出されて来る日立鉱山が使用して焼けたモーターの修理に追われながら、自分の本来の目的である純国産電気機器開発を久原に提案しましたが、久原は、鉱山では不要として認めませんでした。しかし、小坂時代から小平の決意を高く評価している竹内の助言により承認を得ることが出来、早速5馬力モーターの開発を始めました。 明治43(1910)年、念願の5馬力モーターが完成、純国産による電気機器の製作が始まり、日立製作所が作られたのですが、製品事故が相次ぎ、更に工場火災も重なり、前途は非常に厳しいものでした。 この日立製作所を世界の日立にしたのは、“「日立-水戸を工場でつなぐ」を実現した言行一致の大君子”(久原房之助 評)、“高邁清潔な人”(五島慶太 評)、“各方面にわたり非常に勝れた性格を備えた人で、普通より多い資質が良く調和している人”(高尾直三郎 評)と評される小平の先見性・人格・幅広い技術・行動力などによるものと考えられます。 |

|