ふるさとの山 “白山”が今年 開山1300年を迎えたとのことです。

H15年に家内と初めて登って以来、H17、H22、H28年の4回登った山です。

まだ登りたい気持ちはあるんですが、昨年登った時、途中で息があがり苦しかったことを考えると、胸・足腰が次第に弱って来ている感じがして、今年は登山を諦めました。そんなところに、白山山麓の神社を巡るツアーがネットにで見つかったので、これにしようかと決め、家内と行くことにした。

白き神々の座 として崇められた信仰の山でもある白山には、全国で3000近い白山神社があるそうです。その総本宮が 白山比咩(ひめ)神社であり、越前の平泉寺白山神社、美濃の長滝白山神社が次に続くとのこと。そして、その三寺社からは

白山への登山道(禅定道)がつくられて修験者が使ったのだそうです。私は毎回 白山比咩神社から白峰村を通るルートをとっていて、比咩神社は その都度お参りして来たので、今回は略し、加賀の那谷寺と越前の平泉寺へ行くツアーを選んだ。 那谷寺のことは、芭蕉の奥の細道でも有名な所であるし、近くに山中温泉があり、和倉の加賀屋に匹敵する河鹿荘に泊まると書いてあったので、他のことは考えず

このツアーを選んだのでした。

(写真をクリックすると大きくして見ることが出来ます。)

.

8月18日、那谷寺から山中温泉へ

朝5時に家を出て出発地の那珂町の駐車場へ、そのあと数か所で同乗者をピックアップしながら、水戸ICを出たのが7時、北関東道から上信越道・北陸道を通り、ふるさと金沢も越え、小松ICで降りて、那谷寺には午後2時半に着いた。

那谷寺は、松尾芭蕉が奥の細道で逗留した所、子供の頃から行ってみたいと思っていた。

那谷寺も平泉寺も、奈良時代(717年)白山を開いた泰澄大師により開創されて丁度1300年になる記念の年だというので、特別の行事が行われていて、その為か観光客も多かった。

ここまで途中、雨が降ったり止んだりで土砂降りもあったのですが、那谷寺に着いたら途端に雨が止みました。ラッキーです。山門をくぐって直ぐの所に金堂華王殿があり、十一面千手観音がご開帳になっていた、ただ撮影は禁止でした。参道の周りは苔むした庭が続き、更に進むと

大悲閣拝殿と岩窟になりました。本殿は岩窟内にあるとのことだがそこまでは見られませんでした。でも心癒される空間でした。余り観光客で混んでない所も良いと思いました。

|

|

|

|

| 那谷寺入り口 |

開創1300年 |

金堂 華王殿 |

苔 |

|

|

|

|

| 大悲閣拝殿 |

岩窟 |

芭蕉句碑 |

こおろぎ橋 |

戻りのルートの中に芭蕉の句碑がありました。

「石山の石より白し秋の風」は まさに静寂と爽やかな風を感じさせてくれました。

那谷寺を出るともう夕刻間近、お目当ての山中温泉の 河鹿荘 に着いた。さすがに山中温泉第一の名に恥じない優雅なホテルでした。食事まで時間があったので、山中温泉のシンボルの

こおろぎ橋 へ散歩しました。

総ひのき造りで雅(みやび)を感じさせるものでした。

.

.

.

8月19日、先ず、日用 苔の里

二日目、先ず 小松市日用町にある 苔の里を訪ねました。今回のツアーは、加賀の國と越前の國に隠された名勝を訪ねる旅、そのキーワードが“苔”であり、叡智の杜・苔の里の様でした。秋篠宮家の真子さまも訪れた苔庭で、真子さまの句碑がありました。

.

.

そして 養浩館庭園

次に訪れたのは、福井市にある養浩館庭園。ここは、江戸時代に造営された福井藩主松平家の別邸で、昭和初期まで休養や迎賓の場として使われた豊かな歴史がある。入江や出島などを多く備えた池を中心に、露地や枯山水、築山や砂利州浜を配する回遊式林泉庭園である。

数寄屋造りの建物が水庭と一体となっており、池に浮かんだ様子が くつろぎの空間を作り上げていた。

.

.

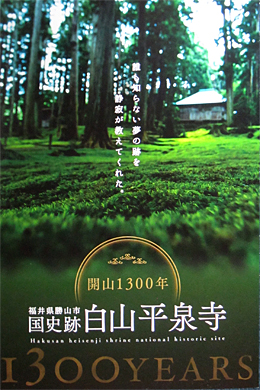

お目当て 白山平泉寺へ お目当て 白山平泉寺へ

お昼前に養浩館庭園を出ると、福井市内で越前料理の昼食。面白かったのは、食事をしながら落語を聞かせてくれたこと。30席ほどの椅子席の前に高座が設けられており、この店のおかみさんが現れて

サービスで落語を演じてくれたのです。乙な おもてなしに 大笑いしながら満腹になったお昼でした。

その後、バスは、九頭竜川沿いを走り一路 勝山へ。途中有名な 永平寺 もあるが、今回はスキップして平泉寺に向かった。

私は 平泉寺が白山神社のはじまりだったとは知らなかった。色々、資料を見ると平泉寺の方が白山比咩神社より先だったことが分かった。この辺のことを少し書いておこう。 平泉寺は717年に泰澄大師が白山に登ろうとして開いた所。ここを中心に修験者の為の宿坊・拝殿・寺院が立ち並び発展した。1084年比叡山延暦寺の末寺になったのをきっかけに平泉寺は僧兵軍団となって一帯は繁栄した。ところが室町時代後期、1574年に一向一揆で焼亡した。その後、再興されたが、1868年の神仏分離令の時以来、加賀の白山比咩神社が総本宮となったとのことである。

再興なった現在の白山平泉寺は往時の規模より相当縮小されているらしく、往時の 絵図 が現在のマップと対比してパンフレットに載せられている。いかにも「本当はもっとこんなに大きかったんだ」と言いたげである。

今は、敷地こそ同じだが拝殿は少し寂しい。辺り一面 絶賛されている苔がせめてもの誇りかもしれない。

.

.

最後は ゆめおーれ勝山

このツアーではおまけかもしれない「ゆめおーれ勝山」を見に行くことになった。「ゆめおーれ」とは「夢を織れ!」の意味である。勝山の織り物「羽二重」の機屋を保存・活用し、観るばかりでなく体験できる「生きた」文化財になっているのです。世界遺産になっている富岡製糸場にも決して負けない魅力的な所でした。

.

8月20日、白山・白川郷ホワイトロードを経て帰途

最終日は、白山スーパー林道という名前をホワイトロードと変えた全長33kmの有料道路のドライブを楽しみながら白川郷へ。「スーパー林道」の名前で馴染んでいたが、「林道」という言葉が細くて危険なイメージを与えるので変えたとのこと。この道を通るのは3回目、栂の木台からの 白山頂上遠景 がしっかり見えました。その後、合掌造りの白川郷でお昼を食べ、日立に戻ったのは20時頃でした。

|

|

|

|

|

| 岩底谷 |

ふくべの大滝 |

栂の木台から白山 |

合掌造り |

白川郷 |

おわりに

山歩きを止めにして、バスツアーの寺社巡りにしたことには、やっぱり寂しいと言わざるを得ない。

車だったら、自由に行き先を選んで、金沢に寄って兄貴や友達にも会えるのになぁーと思いながら。でも、無理をして、息があがったら、肺炎になるんじゃないかと思うと、やむを得ない気もする。

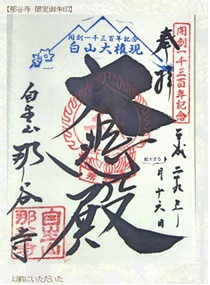

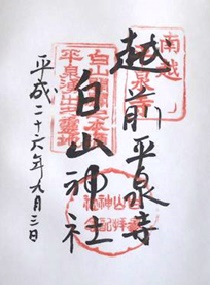

寺社巡りは、今まで無かったが、今回の様な 苔むす静寂な憩いの場所を訪れるのも、こころが洗われる様で悪くないと思うことにした。そして、御朱印を集めるのも 歳に適っているかな と思うこの頃です。

|

|

|

| 那谷寺 |

|

平泉寺 |

おわり。

|