|

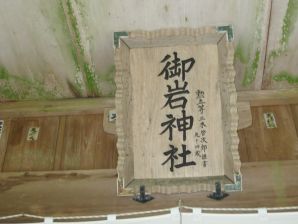

1.御岩神社 (入四間町)

2014,7.24参拝 御岩山(492m)の麓にある。御岩山は古来より神々が棲む聖地として崇められてきた霊山である。数百年の老樹、巨木鬱蒼と茂り広大な境内は神さびて森厳を極める。 祭神 国常立尊(くにとこたちのみこと) 大国主命(おおくにぬしのみこと) 伊邪那岐命(いざなぎのみこと) 他23柱 由緒 創建の時期は不明なるも古代から神々が祀られ、中世には神仏混淆(こんこう)の霊場とされ、江戸時代には寛永7(1630)年初代藩主徳川頼房(1603〜61)が出羽三山をこの地に分霊し、水戸藩の三山として隆盛を極めた。 幕末より明治にかけての神仏分離令により神社として純粋な形を保つため、大日堂、観音堂、念仏堂、楼門等すべて取り払われたが、平成4(1992)年「萬世泰国」楼門が再建された。 立地状況 山間部ではあるが、大鳥居から拝殿までは緩やかな登りではあるが平坦に近い。 駐車場あり。

2.賀毘礼神社 (入四間町) 2014,9.30参拝 御岩山の八合目辺りにある。御岩神社より表参道を御岩山頂をめざして登ること約30分で着く。更に15分登ると 山頂(賀毘礼の高峰)に到着する。 祭神 立速日男命(たちはやひおのみこと) 由緒 大古の昔立速日男命は最初神峰山の西麓の松沢の木の枝にいた。この神に向かって不敬のことがある度に災いが起こり、困窮した住民が朝廷に奏上したところ、片岡大連が派遣され神祭を行い賀毘礼の高峰に遷座した。 峰けわしく拝祭不便のため里宮(薩都神社)を建立した。薩都神社の拝殿は常陸太田市里宮町にあり、延喜式常陸国28座(久慈郡は7座)の一つである。 立地状況 傾斜地で山の中、御岩神社の駐車場から約1時間。ハイキング程度の装備が必要。

3.高山神社 (東河内町) 2014,7.24参拝 玉廉寺、玉廉の滝背後の山の中にある。狭い道を登って行く。 祭神 高皇産霊神(たかむすびのかみ) 奥津彦神(おきつひこのかみ) 由緒 初めは郡内高市郷に鎮座していたが、元弘2(1332)年佐竹良義篤(1507〜45)の命により村内の小居場に遷宮し、元禄4(1961)年徳川光圀の命により現在地に遷宮した。 立地状況 傾斜地、駐車場なし。路側帯利用。車はめったに通らない。 石段を40段登ると鳥居、更に36段登ると拝殿に着く。

4.日月神社 (東河内町) 2014,7.24参拝 国道349号線(通称里美街道)、茨城交通のバス停「日月神社前」の道路沿いにある。 祭神 大日霊貴命(おおひるめのむちのみこと) 月読命(つくよみのみこと) 由緒 不詳 立地状況 傾斜地、駐車場はないがスペースはある。国道349号線は交通量が多いため要注意。 鳥居をくぐり長い石段を85段登ると拝殿に着く。途中2回休んで息を整えた。

5.深荻神社 (下深荻町) 2014,7.24参拝 国道349号線(通称里美街道)、常陸太田から里美方向に向かい玉廉大橋とトンネルを過ぎて約2.5km、道路の右側(隣りに製材所があり目印となる)にある。 祭神 保食命(うけもちのみこと) 武甕槌命(たけみかづちのみこと) 高おかみ命(たかおかみのみこと) 大雷命(おおいかづちのみこと) 由緒 元亀2(1571)年創建、明治8(1875)年石尊、鹿島、三島、別雷4社を合祀して深荻神社となった。 立地状況 傾斜地、駐車場はないがスペースはある。交通量が多いので要注意。 石段を73段登り更に43段登ると本殿に着くがかなりきつい。

6.稲荷神社 (下深荻町) 2014,8.17参拝 本山トンネル経由で国道349号線(通称里美街道)と交わる手前、里美方向山側に赤い鳥居が見える。 祭神 保食尊(うけもちのみこと) 由緒 元亀2(1571)年に祀られたと伝えられている。 立地状況 傾斜地、駐車場はないが、スペースはある。石段を64段登ると拝殿に着く。

(注) 各神社の祭神、由緒は神社で入手したパンフレット、境内設置の案内板及び記念碑などの碑文、『茨城県神社誌』(昭和48年、茨城県神社庁発行)に拠った。 |