[概要]

越後三山の東側に北ノ又川を挟んで端整な形の荒沢岳がある。

荒沢岳から兎岳までの縦走路は廃道となっていたが、昨年

、地元の山岳会が登山道整備をしたと、「岳人」に紹介された。

大変魅力的なコースであり、銀山平から入り、荒沢岳、兎岳、中ノ岳、駒ケ岳、銀山平へ周回する縦走にトライしてみた。

縦走路はまだ残雪が多く、ルートファインディングに苦労する個所もあったが、

自然が一杯で、手付かずの縦走路は大変素晴らしかった。

[メンバー] :単独

[山域&山名]:越後三山只見(新潟)、荒沢岳(1969m),兎岳(1926m),中ノ岳(2085m),駒ケ岳(2003m)

:(登山口からの累積標高差 3007m),(延べ歩行距離 31.3km)

[天候 ] :晴れ後曇り、一時雨

[行程]

(6/2) :銀山平登山口(760m)6:20 - 9:10前鄀9:30- 11:20荒沢岳11:50 - 14:30灰の又山 - 16:20巻倉山手前(幕営)

(6/3) :テン場5:30 - 7:10兎岳7:30 - 10:00中ノ岳10:20 -14:00駒ケ岳 - 14:10駒ノ小屋14:30 - 小倉山16:00 - 18:20枝折峠

一日目:銀山平登山口〜巻倉山手前

先週の門内沢行きで味を占めたので、今回も帰りを考慮して、枝折峠に自転車をデポ。

R352は先週末、全線が開通した。

6:20 銀山平登山口出発

登山口は整備され、駐車スペースも10台以上ある。 既に1台が駐車中であった。

登山口ポストへ登山届を提出して出発。

最初から、いきなりの急登である。久し振りのテント泊装備は重い。約50分で稜線に。

ここが前山である。

稜線に出てからはなだらかになり、小さいアップダウンを繰り返しながら、ブナ林の中を少しづつ高度を上げる。

やがて樹林の向こうに前鄀の鋭いピークが見えてくる。

「これより岩場注意」の看板があり、ハシゴと鎖場が延々と続く。

踊り場まで来てやっと一息。しかしこの先が本格的な岩壁である。

”踊り場から前鄀の岩壁を見る。”茶色になったルンゼ状の壁を登る。

”踊り場から前鄀の岩壁を見る。”茶色になったルンゼ状の壁を登る。

以前来た時は日帰りの軽量だったため、余り感じなかったが、今回重いザックを担いで岩の鎖場を登るのはかなり体力を消耗する。

約100mの高度差の鎖場を登り、稜線に出てホッとする。すでに汗だくである。

9:10 前鄀上

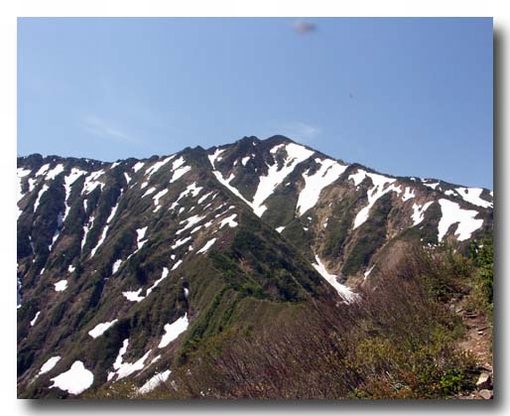

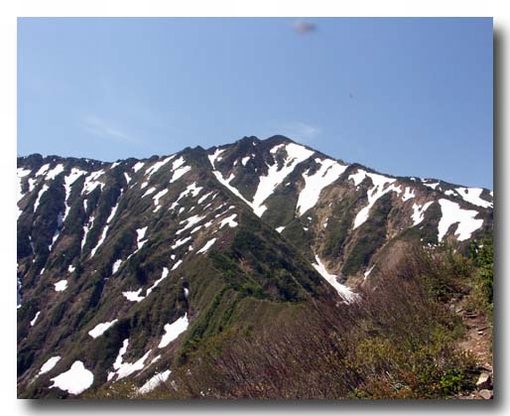

”前鄀から見た荒沢岳と、そこまでの尾根。”ゆるやかに見えるがこれが結構急である。

ここから400mの登り。強い日射しを浴びながら、黙々と登る。

1880mの稜線に出て、右へ折れる。

11:20 荒沢岳(1969m)

頂上には大型カメラを担いだ先着の登山者がいた。

ここは360度遮るものがない、素晴らしい眺望に暫く見とれる。

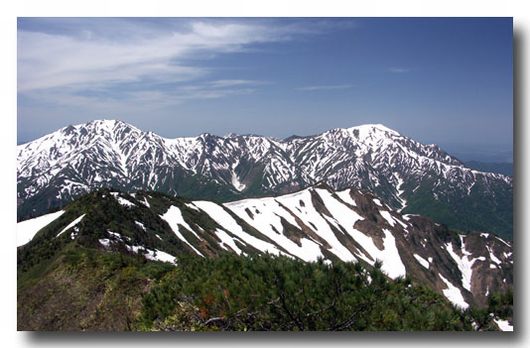

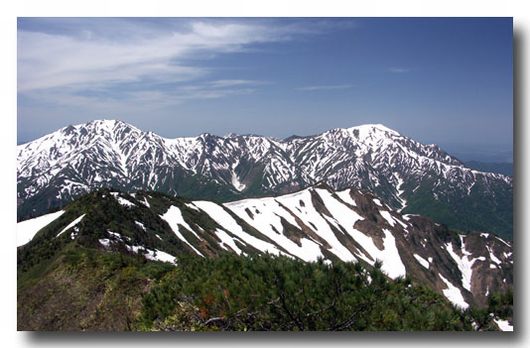

”中ノ岳(左)と越後駒ケ岳” 明日あの稜線を歩く。 なだらかそうに見えるが高低差が350mある。

”荒沢岳から兎岳までの縦走路。” まだかなりの雪で覆われている。

大休止のあと、先に進む。

今まで廃道同然であったルートが刈り払われ、大変歩き易い。 地元の山岳会の方々に感謝。

コース上にはシャクナゲがあちこちに咲いて、今がちょうど見頃。

”越後駒ケ岳と今が見頃のシャクナゲ”

荒沢岳から下ると、緩やかな縦走路のかなりの部分が残雪で覆われている。 残雪は見た目は美しく、

下りの場合は大変楽であるが、登りは雪が緩んでいて表面がずれるので、

ちょっと厄介だ。アイゼンを持参したが、効果はない。

同じような地形の繰り返しのアップダウンが続く。 厄介なのは、残雪から、夏道への乗り移り個所が見つけ難いことだ。

目を凝らしながら進むが、夏道を見失い、ヤブこぎを強いられること再三、思わぬ時間をロス。 これが大きな誤算だった。

それでも、常に荒沢岳、中ノ岳、駒ケ岳に見守られながら進むこのコースは本当に素晴らしい。

”灰吹山付近から兎岳(左)と中ノ岳” 中ノ岳は南アルプスの間ノ岳を彷彿させる大きな山容だ。

14:30 灰の又山(1852m)

予定よりかなり時間がかかって、荒沢岳と兎岳のほぼ中間の灰の又山に到着。 うまく行けば、今日は中ノ岳の小屋までと考えていたが、

とても無理である。

”灰の又山から荒沢岳を振り返る。”

”灰の又山から南はるか遠く、平ケ岳と燧ケ岳(左)”

源蔵山も目立つピークである。

源蔵山を過ぎ、暫く下ると、平坦な鞍部に出た。

どうやら、コース整備の方々が幕営した個所のようで、テントを張るには絶好の場所である。

まだ行動できる時間帯

だが、疲労もしたので、

今日はここをねぐらと決める。

16:20 巻倉山手前(幕営地)

雪田できれいな雪を採り、お湯を沸かし、今回もデラックスな「うな丼」の夕食。

ラジオを聞きながら横になっていたら、いつの間にか寝入ってしまった。

二日目:巻倉山手前(幕営地)〜銀山平

明け方、ザーザーという雨のような音で目が覚めた。 雨ではなく笹原を揺るがす風の音だった。

もっと早く起きる積もりだったが、目が覚めたのが5時前。 急いで朝食をとり、テントを撤収して出発。

5:30 巻倉山手前(幕営地)出発

今日は昨日と違って高曇りである。 天気が崩れる前兆か。

出来れば今日中に下山したいので先を急ぐ。

巻倉山まで来ると、兎岳までの縦走路が目の前に広がる。

”巻倉山から見た兎岳までの縦走路”

”巻倉山から見た兎岳までの縦走路”

巻倉山からは、100mの急降下。このルートの最低のコル(1640m)まで下る。

下ったら次は兎岳までの300mの登り、結構アップダウンがきつい。

眠っていた身体が徐々に目を覚ます。

7:10 兎岳(1926m)

荒沢岳からの長かった縦走路の終点である。 丹後山からの縦走路と合流する。

この付近の尾根は利根川と阿賀野川の分水嶺でそれぞれの源流がここから発する。

本当に奥深い山だと実感。

”兎岳から見た中ノ岳、越後駒ケ岳方面” 先はまだまだ遠い。

”兎岳から見た中ノ岳、越後駒ケ岳方面” 先はまだまだ遠い。

まずは中ノ岳を目指す。200m下って、その後300mの登りだ。

この登山路は旧来からある筈なのに、

登山道は整備されてなく笹ヤブが凄い。やっと見分けがつく、胸まで迫る笹の踏み跡を泳ぐように掻き分けながら進むが、

見えない段差や、石で足を取られ大変厄介である。

進むのにかなり時間が掛かる。

笹ヤブに疲れ果てたころ、中ノ岳が近づいてきた。

10:00 中ノ岳(1926m)

中ノ岳からは先程と同じような光景の縦走路が続く。

再びアップダウンを繰り返しながら先に進む。駒ケ岳までは、350m下って、最後に300mの登りだ。

檜の廊下と称する尾根は曲がった檜の根が縦走路に入り組み、歩きにくい。

”檜の廊下から、越後駒ケ岳方面” 駒ケ岳が少しづつ近くなる。

”この縦走路もシャクナゲが見頃である。”

”檜の廊下から、昨日歩いたコースを振り返る” 左から荒沢岳、灰吹山、灰の又山、源蔵山、巻倉山

天狗平で休憩のあと、最後の登りに掛かる。 空模様が怪しくなり雨が降り出した。ザックカバーと雨具を着けて

の歩きとなる。

”クシガハナの分岐から越後駒ケ岳方面。”

ここからは、この縦走路で唯一と思われる、なだらかな稜線が駒ケ岳まで続く。 ホッとするひととき。

14:00 越後駒ケ岳(2003m)

雨がひどくなってきた。 今まで2回この山頂を踏んでいるので、山頂標識まで行くのはパスして下山。

駒の小屋までは、スキーをするに十分な積雪である。 雪渓の下りは早い。あっと云う間に小屋まで下りる。

駒の小屋で休憩し、豊富に流れる水を補給する。 小屋には誰もいない。

今日は十分に歩いたので、この小屋で泊まることも選択肢だったが、明日の天気が怪しいので、頑張って下山とする。

駒の小屋からは、夏道と雪面の入り混じった下りである。

積雪期にスキーで降りた際は比較的滑らかな尾根と感じたが、岩の露出した現在は凹凸があり、歩きにくい。

”前駒から中ノ岳と兎岳方面を振り返る”

百草の池はまだ厚い雪の下。 更に下るとかなり荒れた登山道になる。 かなり深くえぐれて、いたいたしいばかりだ。

百名山とあって、かなりの登山者が入るためであろう。

小倉山からは右に分岐する。道行山までは、比較的楽な下りだが、道行山から枝折峠までは意外にアップダウンが多く、余り

楽ではない。

少し暗くなり始めた頃、枝折峠へ到着した。

18:20 枝折峠

無事二日間の縦走を終えた。 さすがに疲れたが、この素晴らしいコースを歩き切ったという達成感が満ち溢れてくる。

二日間で出会ったのは、荒沢岳で一人の登山者のみ。静かな山旅であった。

最後は枝折峠から銀山平まで6kmを自転車で下った。楽チンなフィナーレである。

2009年山行一覧表

その他の山-山行記録

Home