ドラム缶窯を設置 ご覧のように、1ケと1/3ケのドラム缶を溶接でつないであります。手前の1/3は燃焼室、後が炭化室になっており、二つの部屋は上部に開けた小さい窓でつながっており、熱気だけが炭化室に行くような構造です。炭化室の上部は炭材の出し入れの為の出入口を開け、蓋を乗せます。下部にはロストルを入れます。また、炭化室の後方下部から煙突へつなげば窯の出来上がりです。 |

||

|

|

|

| ドラム缶窯の下半分までを地中に埋め込み、上半分は土を被せます。この土がずり落ちない様に前後左右を枠で囲みます。次に煙突を付けるのですが私の場合は、煙道の煙を冷やす(竹酢液を効率良く採る)為に途中に冷却タンク(ステンレス浴槽利用)を設けてあります。また、窯全体が雨に当たらない様に、足場用パイプとトタン板などで屋根と側壁を作りました。 炭材準備と窯詰め 竹は要らないから持ってけという所が沢山ありますが切ったり運んだりするのが結構問題です。現在は知人の竹やぶへ軽貨物車で取りに行ってます。 |

||

|

|

|

乾燥の為数ヶ月ストックさせておくのが良いのですが、虫が入ったりするので早めに使いたいところです。炭材の竹は長さ15センチ位に切り、更に割って短冊形にします。それを窯に入れますが出来るだけ隙間なくびっしり詰めるのがコツです。右の写真のように向きを揃えて整然と詰めます。1回に100から130kg入ります。 乾燥の為数ヶ月ストックさせておくのが良いのですが、虫が入ったりするので早めに使いたいところです。炭材の竹は長さ15センチ位に切り、更に割って短冊形にします。それを窯に入れますが出来るだけ隙間なくびっしり詰めるのがコツです。右の写真のように向きを揃えて整然と詰めます。1回に100から130kg入ります。 |

||

| 炭を焼く いよいよ炭焼きです。焚き口から薪を焚きますがその前に燃焼室の部屋に出来るだけ多くの薪を詰め込んでおくと後の炭化中の温度調節が容易になります。 |

||

薪焚きは炭材が自燃を持続するまで続けますが、それは窯から出てすぐの煙突から出て来る煙の温度で判断します。自燃すれば焚き口を絞っても煙の温度が下がりません。私の場合は3センチ丸のパイプ1本の空気孔にまで絞っても80度以上の温度をキープ出来るかどうかで見ます。(2から4時間かかります。)自燃が始まっていることのもう一つの確認法は煙の臭いが鼻をつくような独特な煙の臭いです。自燃後は出来るだけ低い温度(80度)で時間をかけて炭化を進める方が良い炭になります。 薪焚きは炭材が自燃を持続するまで続けますが、それは窯から出てすぐの煙突から出て来る煙の温度で判断します。自燃すれば焚き口を絞っても煙の温度が下がりません。私の場合は3センチ丸のパイプ1本の空気孔にまで絞っても80度以上の温度をキープ出来るかどうかで見ます。(2から4時間かかります。)自燃が始まっていることのもう一つの確認法は煙の臭いが鼻をつくような独特な煙の臭いです。自燃後は出来るだけ低い温度(80度)で時間をかけて炭化を進める方が良い炭になります。 |

||

煙道を通った煙が途中で冷えて液体となるのが竹酢液です。煙突の切れ目と採取管の下から雫になって落ちるのを容器を置いて受け取ります。 煙道を通った煙が途中で冷えて液体となるのが竹酢液です。煙突の切れ目と採取管の下から雫になって落ちるのを容器を置いて受け取ります。手前上から順に炭化が進み、全体に及んでくると煙の色が青くなって来て、煙の温度が上がって行きます。 焚き口を閉めた後15分おいて煙突口を閉めます。そして焚き口周り全部を土で埋めて終了です。その後最低3日間、窯の中が完全に冷めるのを待って出炭となります。 |

||

|

|

|

竹酢液を採る |

炭焼き終了 |

朝の風景 |

| 出来あがった竹炭と竹酢液です。 | ||

|

|

|

竹炭 |

細竹 |

竹酢液 |

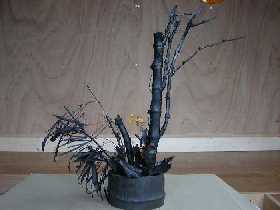

| 竹炭とは違いますがこんな花炭なんかも遊び感覚でやっています。 | ||

|

|

|

コナラ |

竹 |

サルトリイバラ |